五十を過ぎてドラムを習いだした妻。

いつしか口を開けば、彼女はこう言うようになりました。

その言葉から始まった、妻のプライベートスタジオ作成への道。

その道すがら、終始わたしたち夫婦を悩ませたのが「音響・建築」の専門用語・慣習。

音響・建築に関して全くの素人であるわたしたちが、それら専門用語や慣習を調べ解釈して行った経過を記録に残しています。

今回は建物を作る際に必要となる、建築確認・完了検査に関することです。

確認や検査は行政または指定民間機関に申請を出すことになりますが、この申請窓口の違いでどのようなメリット・デメリットが出るのかを調べました。

※文中に示す値や内容は、わたしたちがスタジオを作成してく過程で学んだことです。それぞれの分野に対し、わたしたちはあくまでも素人です。誤った数値や、解釈違いの内容があるかもしれません。ご了承お願いいたします。

目次

建築確認・完了検査

まず、建築確認と完成検査はどういうものなのかを簡単にお話します。

建築確認

建築確認とは、これから作ろうとしている建築物が

- 建物自体の安全性

- 周囲への影響

などの点で、建築基準法ならびに関係規定に適合しているかを図面上等で確認する検査のことでそのための申請が建築確認申請です。

申請先で確認されれば「確認済証」が交付され、建築工事を始めることができます。

建築確認が必要となる建物

建築物を新たに建てようとする時には、建築確認が必要となると考えた方が良さそうです。

また、建築物以外でも一般工作物(煙突や広告塔等々)、建築物の用途変更の際にも必要になる場合があります。

完了検査

建築工事が終わり、これから使い始めようとする建物が、

- 確認申請通りに施工されているか

を確認するのが完了検査です。

検査が通れば「検査済証」が交付され、初めて建物を使い始めることができます。

中間検査

建築確認や完了検査とは別に、建築工事の中間工程を終了した時点でおこなわれる中間検査というものもあります。

ただこの検査は、全ての建築物が対象ということではありません。

この検査によって

- 工事が進むと外から目視で確認できなくなる箇所を中心に、確認申請に提出された図面通りに建物が作られているか

を確認するようです。

対象建築物や検査内容は都道府県や市区町村ごとに違いがあるようです。

東京都の多くの地域では、

「構造に関わらず、3階建て以上(地階を除く)すべてのもの。ただし、(階数が3以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程)(※1)を含む建築物で、延べ面積(※2)10,000㎡以下のものを除く」

となっています。

検査が通れば「中間検査合格証」が交付され、次の工程に進むことができます。

建築確認・完了検査の申請先

建築確認や完了検査の申請先は、行政機関または指定民間検査機関になります。

さて、ここからが今日の本題です。

建築確認・完成検査を民間でおこなうメリット・デメリットを調べました。

確認・検査を民間でおこなうメリット・デメリット

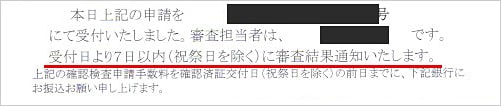

今回、建築確認・完了検査に関することを調べようとなったきっかけがこの書類です。

建築士事務所経由ではなく、直接わたしたちの自宅に郵送されてきました。

初めこの書類が何なのかがよく分からなかったのですが、妻に聞くと建築確認申請に関するものだと言うことでした。

この申請費用が見積もり上、別途扱いになっていたことを得心しました。

確認・検査を民間でおこなうメリット

建築確認申請や完成検査などを行政ではなく、指定民間検査機関に申請するメリットを調べてみました。

ある程度想像していましたが、以下2点が主な理由のようです。

- 申請後、結果が出るまでの期間が短く、工期が組みやすい

- 融通が効く

確認時間:行政への申請→最長35日、民間への申請→うちは7営業日

建築の仕様や提出書類の状態で申請から検査結果が出るまでの時間に差異があるようですが、建築確認申請を行政機関に出した場合、ひと月近くは概してかかるようです 。

仕様やタイミングによっては、2か月以上かかったと書かれている記事もちらほらありました。

では、民間機関に申請した場合、あくまでもうちの場合ですが、

先ほどの引受承諾証には受付日から7営業日と明記されています 。

前述のとおり、建築確認申請が通らないと工事は始められません。

いつ工事が始められるか分からなければ、工事日程の作成や多くのものの手配ができません。

そう考えれば、よほどのこと(例えば地域を巻き込んだ開発など)がない限り、建築士事務所は民間機関に申請を出しますよね。

また今まで依頼をしたことがある民間機関ならば、お互いの仕事の進め方も想像はつくでしょうし、融通も利くこともあるかもしれません。

ただし建物の構造が特殊だったりすると、もっと時間がかかるようです。

確認・検査を民間でおこなうデメリット

次は、指定民間検査機関に申請するデメリットを調べてみました。

確認費用:行政への申請→9,400円、民間への申請→うちは数倍

おそらく東京23区内はどの区も同一手数料ではないかと思いますが、うちのマイスタジオの場合、延べ床面積は「30超~100㎡」のくくりに入るので、行政へ申請すると建築確認申請手数料は9400円。

建築物に関する申請・計画通知手数料

| 建築物の延べ床面積 | 建築確認申請手数料 | 中間検査申請手数料 | 完了検査申請手数料(※) | 完了検査申請手数料 |

| 30超~100平方メートル以下 | 9,400円 | 11,000円 | 11,000円 | 12,000円 |

※中間検査を受けた建築物

そしてうちの場合。

民間機関に申請しましたので、その数倍の金額が建築確認申請にかかりました。

建築確認申請の窓口は行政にする?民間にする?

わたしたちの場合、民間検査機関から届いた「引受承諾証」で建築確認の申請先が行政・民間、二方向あることを知りました。

つまり、どちらを選ぶかという選択肢を(少なくともわたしは)事前に知らなかったということです。

それでも「時間には余裕があるから少しでも費用を抑えたい」施主の方は、建築士事務所や施工会社と相談されてみたらよいかと思います。

少なくともメリット・デメリットを自らの意志で天秤にかけることができると思います。

※文中に示す値や内容は、わたしたちがスタジオを作成してく過程で学んだことです。それぞれの分野に対し、わたしたちはあくまでも素人です。誤った数値や、解釈違いの内容があるかもしれません。ご了承お願いいたします。

-min.jpg)