五十を過ぎてドラムを習いだした妻。

いつしか口を開けば、彼女はこう言うようになりました。

その言葉から始まった、妻のプライベートスタジオ作成への道。

その道すがら、終始わたしたち夫婦を悩ませたのが「音響・建築」の専門用語。

音響・建築に関して全くの素人であるわたしたちが、それら専門用語を調べ解釈して行った経過を記録に残しています。

今回は地盤改良方法の一つ、RES-P工法について。

RES-P工法は、弱い地層部分が厚い地盤 にも適用できる改良法と言われています。

地盤改良費をなんとか予算内に収めなければならないわたしたちには、残された選択肢となりました。

建物の構造とRES-P工法の関係、いろいろと学びました。

※文中に示す値や内容は、わたしたちがスタジオを作成してく過程で学んだことです。それぞれの分野に対し、わたしたちはあくまでも素人です。誤った数値や、解釈違いの内容があるかもしれません。ご了承お願いいたします。

目次

スタジオ作りは総RC造が前提だった

すでに住居があり、それにも関わらず50半ばにして新たな建築物を作るこということは並々ならぬ覚悟があるわけです。

それはまさしく、生ドラムが練習できるほどのプライベートスタジオを作る!ということ。

その答えを求めて逆算していくと建物の構造は1階スタジオ部分のRC造は必須、できれば総RC造とわたしたちは考えていました。

また防音対策とは別に、昨年から続く木材の高騰(ウッドショック)が費用の観点からも総RC造を後押ししていました。

地盤調査の結果、総RC造にするには予算を超える地盤改良費が必要になった

建築をする土地は、建物が沈下しない地盤の状態であることが必要です。

そのために地盤の調査をし、必要ならば地盤の改良工事を行うことになります。

RC造は木造に比べると建物が重くなるため、より強固な地盤を必要です。

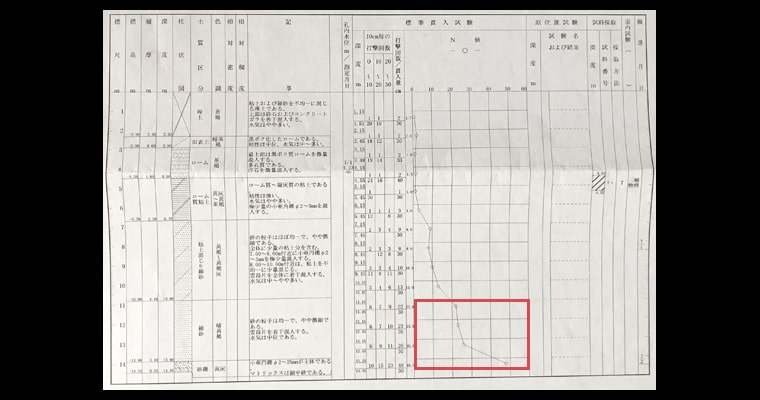

しかし先日、地盤調査(ボーリング・標準貫入試験)をおこなった結果はこのように。

総RC造の建物を支持できそうな地層はかなり深いところにあり、そこまでの地盤改良を行うには多額の費用、わたしたちが考えていた予算を大きく超える費用がかかってしまうのです。

-

合わせて読みたい029. 最悪ではないが決して良くなかった 地盤調査の結果

地盤調査の結果は最悪ではありませんが、決して良いものではありませんでした。この調査結果にもとづいて地盤改良を行うと、300万ほどの費用がかかります。大幅な予算オーバーです。

続きを見る

すでに測量をはじめとした諸費用で予算をオーバーし始めていたわたしたちは、建築士の杉浦さんとも相談の上、地盤改良費を抑えるために建物の構造をRC造と木造の組み合わせに変更することにしました。

その混構造で建築される際に地盤改良として用いようとしたのが、RES-P工法です。

RES-P工法とは

パイルド・ラフト基礎工法の一つです。

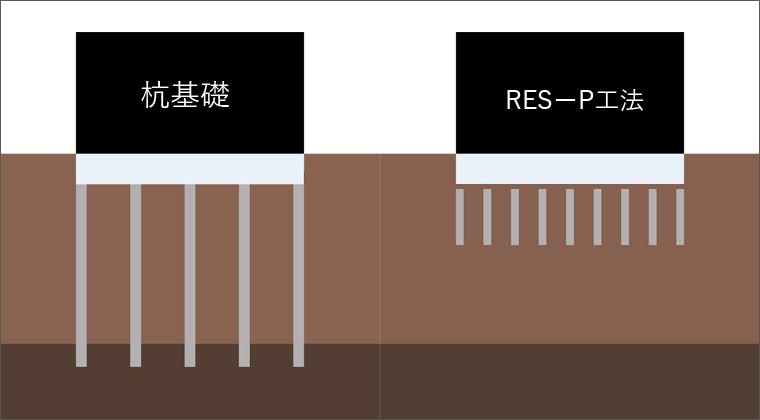

従来の杭基礎工法は支持杭を支持地盤まで届かせ「杭先端が支持地盤から受ける反力」と「杭と地層との摩擦力」とで建物の沈下を防ぐ地盤改良法で、支持地盤が深い場所にある場合、長い杭を打つ必要がありました。

かたや、パイルド・ラフトとは「杭が打たれた直接基礎」という意味ですが、これは「杭と直接基礎を併用した」と訳したほうが理解しやすいと思います。

RES-P工法では直接基礎は地盤の上に乗った状態にあり、杭は基礎まで届いていません。

直接基礎が地盤の上に乗ることにより「地盤から受ける反力」を受け、そこに「杭と地層との摩擦力」が加わり、二つの力で建物の沈下を防ごうという工法です。

RES-P工法は「杭先端が支持地盤から受ける反力」を利用しないため、杭基礎工法のような太くて長い鋼管が必要としません。

そのことが、杭基礎工法よりも費用を抑えることができる大きな要因になっています。

RES-P工法が費用を抑えられる理由

太くて長い鋼管を必要としないRES-P工法は「建物の重量を軽くする」という条件はつくものの、わたしたちにとっては地盤改良費を抑えることができる有望な手段です。

RES-P工法によって地盤改良費用が抑えられる理由を上げてみました。

- 使用する鋼管は広く流通しているものが使用できる → 材料費を抑える

- 残土処理が不要 → 産廃費用を抑える

- 工期が短い → 工事にかかる費用を抑える

打ち込む鋼管は広く流通しているもの

前述のとおり、RES-P工法では杭基礎工法のような太くて長い鋼管を必要としません。

工事で地盤に打ち込む細径鋼管は広く流通している単管パイプを使用することができるため、材料費を抑えることができます。

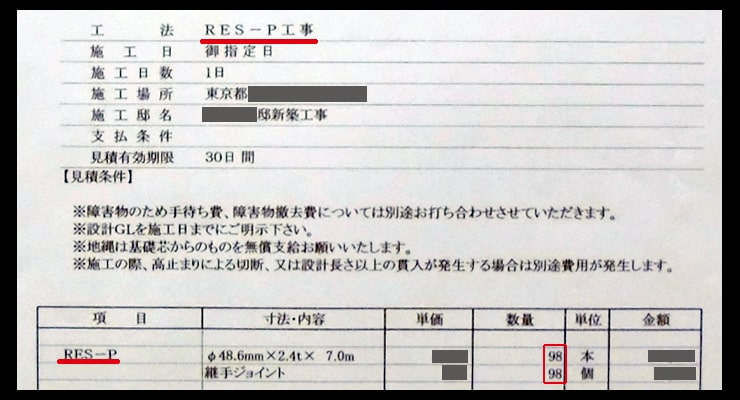

これが実際にもらったRES-P工法の見積書ですが、「直径48.6㎜×肉厚2.4㎜×7m」の鋼管を使用していることが分かります。

腐食防止の加工がされていると聞きましたが、これは「溶融亜鉛めっき」のことでしょう。

「直径48.6㎜×肉厚2.4㎜×7m、腐食防止」とネット検索すると、単管パイプの規格表に掲載されていました。

残土処理が不要

RES-P工法では細径鋼管を打ち込む際に、地面を掘り起こす必要がありません。

そのために残土が出ず、処理費用が不要になります。

工事から出る土砂はなりませんが、泥状の「建設汚泥」は産廃扱いになります。

もし掘るとなれば地下からはどんなものが出てくるかは分かりませんから、産廃物が生じると考えておくことが必要でしょう。

工期が短い

RES-P工法は、概して工期が短く済みます。

わたしたちがもらった見積書にも、「施工日数1日」と書いてあります。

わたしの素人考えですが、工期が短ければ工事に関わる人件費や重機の使用費用などは抑えられるんじゃないかと思います。

RES-P工法のその他の長所

RES-P工法は地盤改良費を抑えることができる、わたしたちにはとてもありがたい手段であることをお話してきましたが、この工法には費用の他にも長所があります。

RES-P工法の費用以外の長所を上げてみました。

- 軟弱層が厚い地盤にも使える

- 低振動・低騒音

- 大きな重機を必要としないため、狭小地でも工事ができる

RES-P工法の適用条件

わたしたちの ’ プライベートスタジオを総RC造で建築しよう!’ という考えは、地盤改善費用に妨げられてしまいました。

にっちもさっちも行かなくなった時に、今回「建築設計・工事監理業務」をお願いする充総合計画一級建築士事務所の杉浦さんがわたしたちに提示してくれたのがこのRES-P工法。

それはもちろん、提示の前提としてプライベートスタジオを作ろうとしている土地や建物をこのRES-P工法の適応対象とできる目算があったからでしょう。

地盤改良の方法としてRES-P工法が適用できる適用条件は以下の通りです。

RES-P工法適用条件

- 適用地盤:粘性土地盤および砂質土地盤

- 適用構造物:小規模建築物

- 適用基礎構造:長期設計荷重度が50kN/m2以下の布基礎もしくは80kN/m2以下のべた基礎

適用地盤

RES-P工法が適用となる地盤は、粘性土地盤および砂質土地盤です。

ただし、ピート地盤および地震時に液状化の恐れのある地盤は適用外です。

ピート地盤とは、枯葉や古木などからなる腐植土を多く含む地盤です。

腐植土は、あのフカフカした土です。

液状化は、水を多く含む砂質地盤で多く起こります。

地盤調査の結果「水を多く含む」という評価が出ると砂質土地盤でもRES-P工法の適応外となってしまうようです。

わたしたちがプライベートスタジオを作ろうとしている土地は、この工法の適用地盤なのか?

この判断に関しては、先におこなった「地盤調査(ボーリング・標準貫入試験)」がとても役に立ちました。

深度1m~14mまでの土質の報告と共に「液状化の所見」がなされていました。

地盤調査会社の所見では、わたしたちがプライベートスタジオを作ろうとしている土地は液状化の可能性はないと判断されていました。

適用構造物

RES-P工法は、小規模建築物や小規模工作物が適用対象になります。

つまり、小規模ということがポイントです。

1. 地上3階建て以下

2. 建築物高さ13m以下

3. 延べ床面積1500m2以下(平屋に限り3000m2以下)

適用基礎構造

RES-P工法は、長期設計荷重度が50kN/m2以下の布基礎もしくは80kN/m2以下のべた基礎に適用可能になります。

ベタ基礎と布基礎

ベタ基礎は簡単に言うと、大きな面で家の重みを支える基礎です。

ベタ基礎の長短所は、

【長所】

1.耐震性に優れる

2.地面からの湿気の影響や白アリの被害を受けにくい

【短所】

1.コストが上がる

一方、布基礎はと言うと、柱で家の重みを支える基礎です。

布基礎の長短所は、

【長所】

1.コストを抑えられる

【短所】

1.耐震性はベタ基礎に劣る

2.地面からの湿気の影響や白アリの被害を受けやすい

ベタ基礎は布基礎に比べコストがかかるということですが、実際はそう大きな費用の差は出ないようです。

長期設計荷重度

長期設計荷重という用語をネットで調べてみましたが、そのものずばりという検索結果を見つけることができませんでした。

そこで「長期・荷重」という単語をキーワードにして、わたしなりに長期設計荷重度とは何を意味するのかを考えてみました。

「長期荷重」

長期荷重とは、住宅自体の重さ・住む人間の重さ・住宅内に置いている、取り付けている物々の重さなど、日常生活をする上で住宅にかかっている重さです。

つまり、長期にわたって常に地盤に乗っている重さということですね。

「kN/m2」

キロニュートン・パー・平方メートルと読みます。

1平方メートルあたりに何キロニュートンの力がかかるかという単位ですが、1キロニュートンは100㌔なので1kN/m2は「1㎡に100㌔の力がかかる」ということになります。

地盤改良費→RES-P工法→RC造・木造混構造

プライベートスタジオを作るために土地を買いました。

天災にも耐えてくれるように、新旧の地形図を検討して土地を選びました。

それでも実際に地盤調査をしてみると、思うような結果は得られませんでした。

当初考えた総RC造で建物を作るには、予算を大きく超える地盤改良費が必要となりました。

建築の本見積も出ていない段階で、無理をするとはできませんでした。

熟考し、RES-P工法とRC造・木造混構造で建築する方向に落ち着きました。

と書きながら、実はRES-P工法については確定ではありません。

RES-P工法が適用できるのかを判断するために、二度目の地盤調査=「スクリューウエイト貫入試験方法(SWS試験)」をおこないその結果を待つことになります。

※文中に示す値や内容は、わたしたちがスタジオを作成してく過程で学んだことです。それぞれの分野に対し、わたしたちはあくまでも素人です。誤った数値や、解釈違いの内容があるかもしれません。ご了承お願いいたします。

-min.jpg)