五十を過ぎてドラムを習いだした妻。

いつしか口を開けば、彼女はこう言うようになりました。

’プライベートスタジオがあったらなぁ’

検討を重ねながら、土地探しを続けていたわたしたち。

そして偶然出会った、23区内の土地をいたく気に入った妻。

不動産会社に購入の意思を伝えたのですが先客がいたようで、待ちの状態がこの後数日続くことになりました。

-

合わせて読みたい005. 土地を決めたよ!スタジオは都内になるか ?

土地探しを始めていたわたしたちですが、ついに購入する土地を決めました。土地、23区内+高台+狭小地、no崖地、そして予算ぎり。とりあえず、購入の意思を不動産会社に伝えましたが、連絡待ちです。ドキドキ

続きを見る

しかし時間を無駄にすることなく、購入ができた場合の準備を着実に進める彼女でした。

今回は、調べたら延床面積が【減りそう】編です。

※文中に示す値や内容は、わたしたちがスタジオを作成してく過程で学んだことです。それぞれの分野に対し、わたしたちはあくまでも素人です。誤った数値や、解釈違いの内容があるかもしれません。ご了承お願いいたします。

目次

この超狭小地には痛い建築制限!

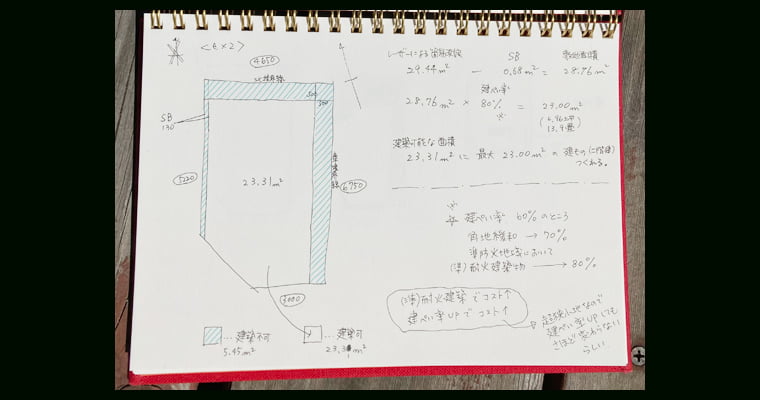

わたしたちが検討を重ねて、購入申し込みをした土地は、

- 土地面積:公簿上約8.3坪(整形地)

- 建ぺい・容積率:60%、200%

- 私道面積:なし

- 用途地域:1種中高(市街化区域)

- 現況:建物あり・現状渡し

- ライフライン:プロパンガス・電気・上下水道あり

- その他:セットバック1.04㎡必要

と言う、東京都23区内超狭小地でした。

しかし、申仕込み時に得た情報によると、

そして、都や区の建ぺい率緩和条項を読み漁ったところ、

結果モロモロ検討したところ、

という希望的観測が生まれてきたのでした。

あれっ、上を削られるぞ!

敷地に対する建築可能面積を独自で算出した妻は、今度は建築可能な延べ床面積の検討を始めました。

ここで彼女、そしてわたしを悩ませたのは【高さ】に対する多くの建築制限でした。

天空率などという用語が出てきた時には、向上心・好奇心の塊のような彼女も閉口してしまいました。

高さ制限

高さ制限とは簡単に言えば、【道路や隣家の日当たりや風通し、圧迫感に考慮した、建築上の制限】です。

さて、購入申し込みをした土地(第一種中高層住居専用地域)に対して、区が定めた以下の高さ制限を受けると思われました。

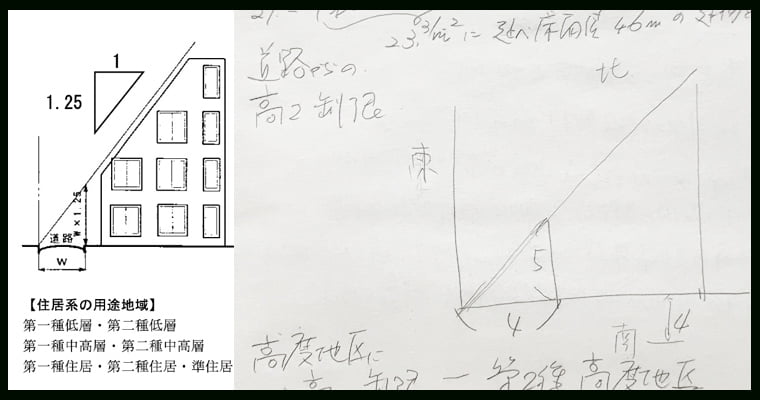

- 道路斜線による高さ制限

- 高度地区による高さ制限(北側からの斜線型の高さ制限)

推定敷地面積(セットバック後)28.76㎡に対して容積率が200%で、延べ床面積は57.52㎡。

推定建ぺい率80%で3Fまで建てられるんじゃないかと、建築費用はさておき制限のことを知る前には考えもしていました。

高さ制限ー1.道路斜線

敷地が面する道路の反対側からの距離に応じて建築物の高さが制限されます。

画像の左側の図は、区の道路斜線制限の指定です。

購入を申し込んでいる土地は第一種中高層地域にあり、2方向で4m道路(1方向はセットバック後4m)に面します。

建築物を道路ギリギリに建てた場合、高さ5mから上の部分が2方向で斜めに削られることになります。

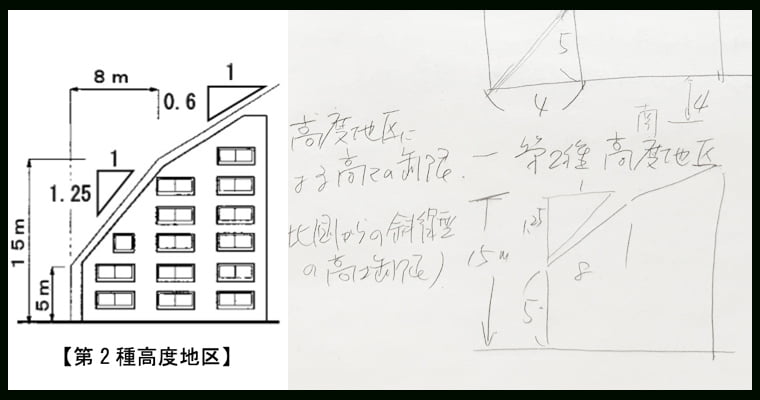

高さ制限ー2.高度地区(北側からの斜線型の高さ制限)

敷地の北側にある隣地などへの日照・採光・通風などを確保するために【北側斜線】という高さ制限がありますが、この土地は第二種高度地区に指定されていてより厳しい高さ制限を受けるようです。

画像の左側の図が、区の高度地区による制限の指定です。

この図を見ると分かるのですが、15mまでは前述の道路斜線と同じような規制を受けることになります。

高さ制限ー3.その他の制限

他にも多くの高さ制限がありました。

- 隣地斜線制限

- 最高限度の高度地区(高度地区による絶対高さ)

- 日影による中高層の建築物の高さの制限

これらの制限は、建築物を10m未満にすればどれにも該当しないようです。

敷地の中で余裕の取れない狭小地では、道路や隣家との境にかなり近づいて建物を作ることになります。

そうなると建物を高く上げれば上げるほど、これらの高さ制限によって大きく上部が削られることが分かりました。

この時点で当初考えていた ‘3階建て’ という話は二人の会話から消えていました。

2階の一部は低くともスタジオはできる

妻は以前から数多くの防音・遮音加工会社に問い合わせをし、

- スタジオの天井高は3mくらいあれば望ましい

- そのスタジオを収める1階の天井高は4mほどになる

という情報を得ていました。

購入申し込みをしている土地はおそらく、いや確実に3方向で地上5mの高さのところから斜めに削られる。

そう、今回の目的はプライベートスタジオを作ること、2階の利便性は二の次だと考えていました。

彼女は自分で算出した建築面積から、小さいながらスタジオも作れそうというという自信が徐々にわいてきているようでした。

それでもまだ、

一つは音響メーカーの見解。

それまで何回か連絡を取っていた音響メーカーにこの土地を見せて、この狭小地に「生ドラムが叩ける」スタジオが作れるかの裏付けを取っておきたいと妻は考えていました。

そしてもう一つは建築家の見解。

この超狭小地にプライベートスタジオを併せ持つ家屋をどのように建てるのか、そしてその費用は予算の中にはまるのか。

自分で検証できることは何でもやるという心持で、不動産会社からの返事を待つ彼女。

音響メーカーの方、建築家の方とのやりとりは、次回にお話します。

※文中に示す値や内容は、わたしたちがスタジオを作成してく過程で学んだことです。それぞれの分野に対し、わたしたちはあくまでも素人です。誤った数値や、解釈違いの内容があるかもしれません。ご了承お願いいたします。

-min.jpg)