五十を過ぎてドラムを習いだした妻。

いつしか口を開けば、彼女はこう言うようになりました。

その言葉から始まった、妻のプライベートスタジオ作成への道。

その道すがら、終始わたしたち夫婦を悩ませたのが「音響・建築」の専門用語。

音響・建築に関して全くの素人であるわたしたちが、それら専門用語を調べ解釈して行った経過を記録に残しています。

今回は地盤調査方法、SWS試験と三成分コーン試験について。

地盤調査としてはすでに「ボーリング・標準貫入試験」を行っています。

-

合わせて読みたい029. 最悪ではないが決して良くなかった 地盤調査の結果

地盤調査の結果は最悪ではありませんが、決して良いものではありませんでした。この調査結果にもとづいて地盤改良を行うと、300万ほどの費用がかかります。大幅な予算オーバーです。

続きを見る

今回、地盤改良方法をRES-P工法に絞った上で、追加調査として「スクリューウエイト貫入試験(旧 SWS試験)・三成分コーン試験」の2つの地盤調査をおこなうことになりました。

※文中に示す値や内容は、わたしたちがスタジオを作成してく過程で学んだことです。それぞれの分野に対し、わたしたちはあくまでも素人です。誤った数値や、解釈違いの内容があるかもしれません。ご了承お願いいたします。

目次

総RC造を前提におこなった「ボーリング・標準貫入試験」

すでに住居があり、それにも関わらず50半ばにして新たな建築物を作るこということは並々ならぬ覚悟があるわけです。

それはまさしく、生ドラムが練習できるほどのプライベートスタジオを作る!ということ。

その答えを求めて逆算していくと建物の構造は1階スタジオ部分のRC造は必須、できれば総RC造とわたしたちは考えていました。

また防音対策とは別に、昨年から続く木材の高騰(ウッドショック)が費用の観点からも総RC造を後押ししていました。

地盤調査の結果、総RC造にするには予算を超える地盤改良費が必要になった

建築をする土地は、建物が沈下しない状態であることが必要です。

そのために地盤の調査をし、必要ならば地盤の改良工事を行うことになります。

RC造は木造に比べると建物が重くなるため、より強固な地盤が必要です。

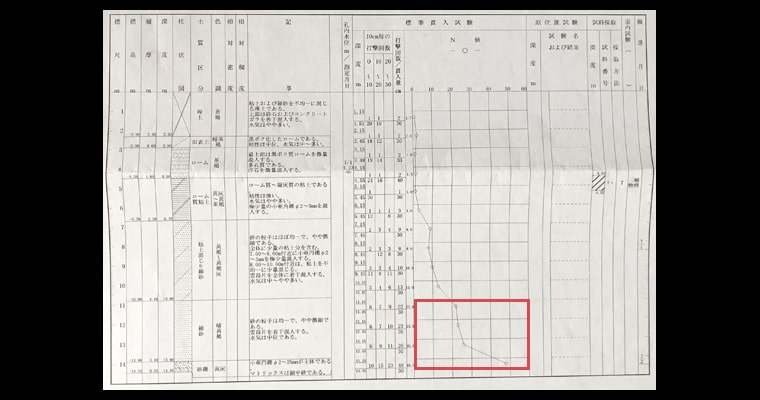

しかし先日、地盤調査(ボーリング・標準貫入試験)をおこなった結果はこのように。

総RC造の建物を支持できそうな地層はかなり深いところにあり、そこまでの地盤改良を行うには多額の費用、わたしたちが考えていた予算を大きく超える費用がかかってしまうのです。

すでに測量をはじめとした諸費用で予算をオーバーし始めていたわたしたちは、建築士の杉浦さんとも相談の上、地盤改良費を抑えるために建物の構造をRC造と木造の組み合わせに変更することにしました。

その混構造で建築される際に地盤改良として用いようとしたのが、RES-P工法でした。

-

合わせて読みたい037. 地盤改良法 RES-P工法

RES-P工法は弱い地層が厚い地盤にも適用でき、コストも抑えることのできる改良法と言われています。地盤改良費をなんとか予算内に収めなければならないわたしたちには、残された選択肢となりました。

続きを見る

RES-P工法をおこなうための事前調査にSWS試験と三成分コーン試験

RES-P工法の適用対象であるかの大前提は「ピート地盤(腐植土層)および地震時に液状化の恐れのある地盤」でないこと。

このことに関しては先におこなった、ボーリング・標準貫入試験の結果で液状化の可能性がないことが分かっていました。

その上で、プライベートスタジオ建設予定地がRES-P工法が求める地盤強度を有するのかを調査するのが、「SWS試験((旧 スウェーデン式サウンディング試験)」でした。

この調査で得た数値から打ち込むパイプの長さと本数も算出することになります。

SWS試験((旧 スウェーデン式サウンディング試験)に関しては以前、「RC造とボーリング調査」の関連を調べた時にお話しました。

-

合わせて読みたい025. RC造とボーリング調査

プライベートスタジオを収納する家屋をRC造を前提に考え、地盤調査の方法を考える。「構造計算書の作成・重い建物を乗せる地盤の状態を正確に知る」こららの理由からボーリング調査で行うことは必然と考えられます。

続きを見る

SWS試験によって調べるのは、長期荷重度と地盤強度。

| 基礎の長期接地圧 p(kN/m2) | 地盤の極限支持力度 qd(kN/m2) | 基礎下2mの平均WSW (kN) |

| p ≦ 30 | 60 以上 | 0.50 以上 |

| 30 < p ≦ 80 | 90 以上 | 0.75 以上 |

1. 長期荷重とは建物に常にかかる荷重のことで、例えば住んでいる人や家具などがそうです。

風や地震などから受ける短期荷重とは異なり、基本は鉛直方向に長い期間かかる荷重です。

2. 極限支持力度は、直接基礎が支えることのできる1㎡当たりの上限です。

直接基礎が地盤の上に乗ることにより「地盤から受ける反力」を受け、そこに「杭と地層との摩擦力」が加わり、この二つの力の建物の沈下を防ごうという度合いです。

3. Wswはロッドにかける荷重の大きさです。

つまり軽い荷重でも地面に潜っていってしまう地盤は ’やわらかい ’と判断できます。

この3項目の条件をクリアした地盤に、RES-P工法は適用できるということです。

試験は敷地内5か所で行い、出てきた数値からRES-P工法への適用の可否・パイプの長さ、本数が算出されました。

適用OK、パイプの長さは6.5M、本数は102本という結果でした。

三成分コーン試験

わたしたちも初めて聞いた「三成分コーン試験」とは。

今回、地盤調査結果の解析評価・RES-P工法の設計施工管理指導をお願した、株式会社 設計室ソイルが公開している資料やわたしたちがもらった調査報告書を見ると、

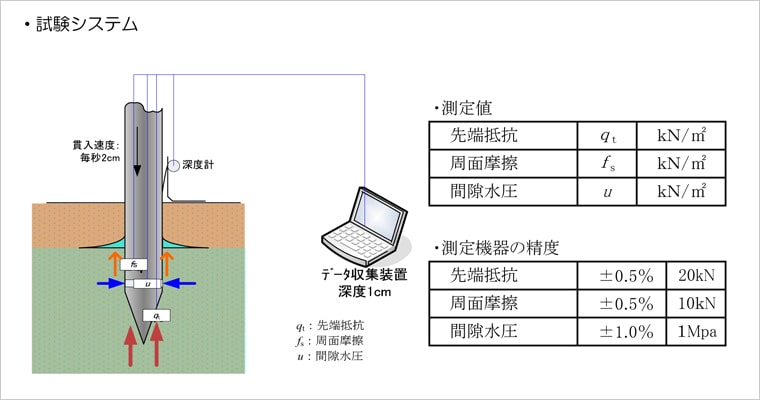

三成分コーン貫入試験(CPT:Cone Penetration Test)は,数ある地盤調査方法(図 1.1)の一つで,“サウンディング”の分類に該当する調査法です。

地盤に何らかの方法で負荷を与え,その抵抗値から地盤定数を推定する方法を“サウンディング”と言います。このうち,円すい状に先端の尖った棒を地盤に押込み,地盤の硬さを調べる調査法が古くから存在します。英語で「円すい」のことをコーン(Cone),コーンを用いる調査法を“コーン貫入試験”と呼びます。~

1980 年代,エレクトロニクス技術の飛躍的な発展に伴って,様々なセンサーを取り付けたコーンが開発されました。(中略)このようなセンサーを取り付けたコーンを総称して“電気式コーン”と呼びます。“三成分コーン貫入試験”は電気式コーンであり,最も汎用的なセンサーとして“コーンの先端抵抗”,“間隙水圧”,“周面摩擦力”の3つを取り付けたコーンを用いることから,通称“三成分コーン”,“CPT”などと呼ばれています。

CPT は,3つの地盤情報が瞬時にパソコンへ記録されるため調査性もよく,また3つの地盤情報から“土質の判別”,“強度”,“液状化判定”,“圧密評価”などあらゆる解析が可能です。まさに次世代へ向けた“サウンディングの王様”と言えるでしょう。

とあり、まとめてみますと、

- 地盤に何らかの方法で負荷を与え,その抵抗値から地盤定数を推定する方法

- 円錐状の尖った棒の先に「先端抵抗・間隙水圧・周面摩擦力」=三成分を測るセンサーを取り付けてある

- 土質・強度・液状化判定・圧密評価などの解析をおこなう

次世代のサウンディング地盤調査法ということです。

雪がまだ残る中、おこなわれた調査の様子です。

三成分コーン試験の必要性

すでに「ボーリング・標準貫入試験」そして「SWS試験」をおこなっているのに、なぜ「三成分コーン試験」をおこなう必要があったのか。

「ボーリング・標準貫入試験」の結果から“土質の判別”,“強度”,“液状化判定”をはじめ様々な結果が出されています。

正直分かりません。

(株)設計室ソイの資料には ’場合によっては平板載荷試験やボーリング調査、コーン貫入試験等を追加 ’とありますから、その必要があったのでしょう 。

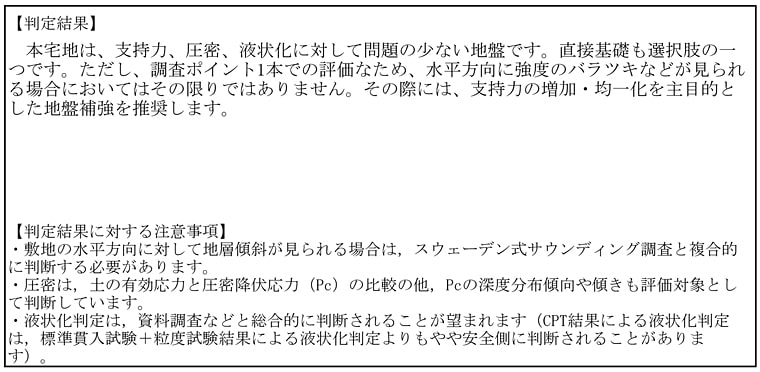

調査報告書にも「敷地の水平方向に対して地層傾斜が見られる場合は、SWS試験と複合的に判断する必要がある」と書かれていますので、そういうところだったのかもしれません。

地盤改良費がネックになって、藁にもすがるつもりで検討したRES-P工法。

-

合わせて読みたい029. 最悪ではないが決して良くなかった 地盤調査の結果

地盤調査の結果は最悪ではありませんが、決して良いものではありませんでした。この調査結果にもとづいて地盤改良を行うと、300万ほどの費用がかかります。大幅な予算オーバーです。

続きを見る

地盤調査結果の解析評価・RES-P工法の設計施工管理指導をする側が必要だと判断すれば、わたしたちはお願いするだけです。

三成分コーン試験の結果は「問題の少ない地盤です」ということで、RES-P工法をおこなう上でのお墨付きをあらためて頂きました。

ボーリング・標準貫入試験→SWS試験→三成分コーン試験を終えて

プライベートスタジオを作るために土地を買いました。

天災にも耐えてくれるように、新旧の地形図を検討して土地を選びました。

それでも実際に地盤調査をしてみると、思うような結果は得られませんでした。

-

合わせて読みたい005. 土地を決めたよ!スタジオは都内になるか ?

土地探しを始めていたわたしたちですが、ついに購入する土地を決めました。土地、23区内+高台+狭小地、no崖地、そして予算ぎり。とりあえず、購入の意思を不動産会社に伝えましたが、連絡待ちです。ドキドキ

続きを見る

当初考えた総RC造で建物を作るには、予算を大きく超える地盤改良費が必要となりました。

建築の本見積も出ていない段階で、無理をするとはできませんでした。

熟考し、RES-P工法とRC造・木造混構造で検討する方向に落ち着きました。

そして、今回のSWS試験と三成分コーン試験を終え、地盤改良方法と建築構造・仕様が確定しました。

当初考えいたたスタートよりは若干の遅れが出ました。

それでも遠回りした分、納得できるスタートにすることができました。

この後、建設会社との本契約、地鎮祭と進んでいく予定です。

※文中に示す値や内容は、わたしたちがスタジオを作成してく過程で学んだことです。それぞれの分野に対し、わたしたちはあくまでも素人です。誤った数値や、解釈違いの内容があるかもしれません。ご了承お願いいたします。

-min.jpg)